2025.12.24

こんにちは。

今年も終わりが近づいて来ましたね。

今年のクリスマスのインテリアと、最近のお花をご紹介します♩.◦(pq*´꒳`*)

毎年変わるところは、リースです(ू•ᴗ•ू❁)

シックな色合いで素敵ですよね(ღˇᴗˇ)

それでは、よいお年をお迎えください(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾

2025.12.17

こんにちは。

年末年始の休診日についてのお知らせです☆

年内は12月27日(土)の午前中まで診療いたします。

12月27日(土)午後~1月4日(日)まで休診いたします。

恐れ入りますが、休み明け1月5日(月)の朝9時以降にお電話ください(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾

2025.12.05

こんにちは。

12月に入り、ぐっと寒くなりましたね。

患者さんや、周りの方々も体調崩されている方が多いです、

暖かくしてお過ごしください٩꒰。•◡•。꒱۶

さて今回は、ホワイトニングの色戻りについてお話したいと思います。

ホワイトニングは、1度やったら永久というわけではなく、色戻りします。

約5年で完全に色戻りすると言われています。

ホワイトニングの効果を長持ちさせるには、処置直後の“短期間の行動”が最も重要です!( •̀ᄇ• ́)ﻭ

ここでは「何を避けるか」「何をすれば良いか」をお話したいと思います♪

★再着色が起きやすい期間と理由

★実行すべき7つの生活習慣

3. 日常の飲食別ワンポイントガイド

基本的に避けた方がいい物ですが、どうしてもの場合はこういった工夫を行いましょう(﹡ˆᴗˆ﹡)

4. ホームケア製品の選び方と使い方

5. 再着色が気になったときの対処と受診目安

FAQ

以上、ホワイトニングの色戻りと対策についてのお話でした!

ホワイトニングした方のご参考になれば幸いです(*´∀`*)

2025.10.31

Happy Halloween( ⁰̷̴͈ ꇴ ⁰̷̴͈ )★

最近飾ってありましたお花のご紹介です♪

急に寒くなり一気に冬めいてきましたね。

インフルエンザなども流行っているそうなので体調にはお気を付けくださいねm(*_ _)m

2025.10.20

こんにちは。

ぐっと涼しくなって季節の変わり目を感じますね。

季節の変わり目に歯の痛みを感じることもあるので、何か変化がある方はご連絡ください(﹡ˆᴗˆ﹡)

「神経を抜くしかない」と言われたこと、ありませんか?

むし歯が深く進行したとき、「神経を取るしかないですね」と言われると、不安になりますよね。

でも最近では、歯の神経を残す“保存療法”が進化していることをご存じでしょうか?

その中心にあるのが、*MTAセメント(Mineral Trioxide Aggregate)*という革新的な材料です。

当院では10年以上前から扱っていますが、まだまだ浸透具合は低い様です。

なぜ神経を残した方がいいのか、MTAセメントとは一体どういったものなのか、をお話していきたいと思います。

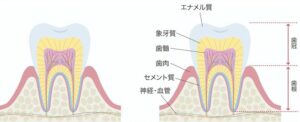

◎なぜ神経を残すことが大切なのか?

歯の神経(歯髄)は、単なる“痛みのセンサー”ではありません。

以下のような重要な役割があります。

●歯に栄養を届ける血管が通っている

●外部刺激に反応し、異常を知らせてくれる

●歯の内部から再生・修復を促す力がある

●神経があることで、歯の強度が保たれる

つまり、神経を残すことは“歯の寿命”を延ばすことにつながるのです。

◎ MTAセメントとは?その特徴と利点

MTAセメントは、1990年代に登場した歯科用材料で、現在では神経保存治療のスタンダードになりつつあります。

主な特徴

●高い生体親和性(体にやさしく、炎症を起こしにくい)

●封鎖性が高く、細菌の侵入を防ぐ

●硬化後も安定し、長期的に変質しにくい

●歯髄保存に適している(直接覆髄・間接覆髄など)

使用される場面

●深いむし歯で神経が露出したとき

●外傷で神経が見えてしまったとき

●根の先に軽度の病変があるとき

◎治療の流れと注意点

治療ステップ

1、むし歯除去後、神経の状態を確認(出血・反応性など)

2、MTAセメントを神経の上に置いて封鎖

3、一時的な詰め物で経過観察(数週間〜数ヶ月)

4、症状がなければ、最終的な補綴処置へ

※注意点

●神経がすでに壊死している場合は適応外

●MTAは自費診療になることが多い(当院でも自費診療になります)

●経過観察が必要(即日完了ではない)

◎他の保存材料との違い

● MTAセメント

生体親和性:非常に高い

封鎖性:非常に高い

硬化時間:やや長め

適応症:神経保存・根尖病変など

● カルシウム水酸化物

生体親和性:やや低い

封鎖性:やや低い

硬化時間:速い

適応症:一時的な覆髄処置など

● バイオセラミック系材料

生体親和性:非常に高い

封鎖性:非常に高い

硬化時間:標準

適応症:MTAの代替として注目されている

「神経を残す」という選択肢は、歯を守るための新しいスタンダードです。

すべてのケースに適応できるわけではありませんが、“抜かない治療”を目指す方には大きな希望となるはずです。

気になる方は、まずは診断から。

あなたの歯の未来を一緒に考えましょう(^O^)ノ

2025.09.30

こんにちは。

ようやく涼しくなってきましたね。

季節の変わり目は体調にお気を付けくださいね( ᷇࿀ ᷆ )

さて今日は、「歯が浮く感じ」って何?違和感の正体についてお話をしていきたいと思います( ^ω^ )ノ

〇よくある患者さんの声

「なんだか歯が浮いてる気がする…」

「噛むと違和感があるけど、痛いわけじゃない」

このような症状は、歯の神経や周囲の組織がストレスや炎症で過敏になっているサインかもしれません。

放置すると悪化することもあるため、早めの受診が大切です( • ̀ω•́ )b !

〇 歯が浮く感じの主な原因

● 歯周病

歯を支える歯根膜が炎症を起こすと、浮いたような感覚が出ることがあります。

● 歯ぎしり・食いしばり

過度な力が歯にかかることで、歯根膜が圧迫され違和感が生じます。

● 噛み合わせのズレ

一部の歯に過剰な力がかかると、浮いたような感覚が出ることがあります。

● 根尖病変

歯の根の先に膿がたまると、歯が押されるような違和感が出ます。

● ストレス・自律神経の乱れ

緊張状態が続くと、歯や顎周囲の感覚が過敏になることがあります。

◎治療と対処法

・歯周病治療

スケーリングやルートプレーニングで炎症を抑え、歯根膜の回復を促します。

・ 噛み合わせの調整

咬合紙などを使って、過度な接触を調整します。

・ナイトガードの使用

歯ぎしり・食いしばりのある方には、マウスピースの装着を提案します。

・根管治療(必要に応じて)

根の先に感染がある場合は、根管内の清掃・消毒・充填を行います。

・ストレスケアのアドバイス

生活習慣の見直しや、リラックス法の提案も含めて、全身的な視点でのケアを行います。

◎当院からのメッセージ

「歯が浮く感じ」は、身体からの小さなSOSかもしれません。

原因は一つではなく、複数の要因が絡んでいることもあります。

違和感があるときは、ぜひ早めにご相談ください( •̀ᴗ•́ )و ̑̑

“まだ痛くないから”は、治療のタイミングを逃す合図です!

なんか違和感を感じるなと思ったら、歯科を受診しましょう(*´︶`*)

2025.09.01

こんにちは。

まだまだ残暑きつい日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか(´∀`; )

さて今回は、歯の詰め物・被せ物の“寿命”ってどれくらい?素材・ケア・再治療のタイミングまで徹底解説!

というお話をしていきたいと思います(o´・ω-)ノ

そう思われていない方も多いですが、歯の詰め物や被せ物は、「一度入れたら一生もの」ではないんです!

むし歯や破折などで歯を修復する際に使われる詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)。

治療後は「これで安心」と思われがちですが、実は補綴物にも寿命があります。

素材の違いだけでなく、口腔内の環境や生活習慣によっても、耐久性は大きく変わってくるのです!

●素材別:詰め物・被せ物の寿命と特徴

1. レジン(樹脂)

・種類例:コンポジットレジン

・寿命の目安:約3〜5年

・特徴:保険適用。安価で即日修復可能。摩耗・変色しやすく、長期使用には不向き。

2. 銀歯(メタル)

・種類例:金銀パラジウム合金

・寿命の目安:約5〜7年

・特徴:保険適用。強度はあるが、審美性に欠ける。金属アレルギーの懸念も。

3. ゴールド(金合金)

・種類例:ゴールドクラウン・インレー

・寿命の目安:約10〜15年

・特徴:自費診療。適合性・耐久性が高く、歯にやさしい。審美性はやや劣る。

4. ジルコニア(セラミック)

・種類例:ジルコニアクラウン

・寿命の目安:約10〜15年

・特徴:自費診療。非常に硬く、審美性・耐久性ともに優秀。咬合調整が重要。

※寿命はあくまで目安であり、個人差があります。

●補綴物が劣化する主な原因とは?

1.咬合力(噛む力)による摩耗や破損

特に奥歯は強い力がかかるため、素材によっては割れやすくなります。

2.歯ぎしり・食いしばりの習慣

無意識の力が補綴物に負担をかけ、破損や脱離の原因に。

3.むし歯や歯周病の再発

補綴物の下でむし歯が再発すると、再治療が必要になります。

4.接着剤の劣化による隙間の発生

時間の経過とともに接着力が弱まり、補綴物の浮きや脱落につながることも。

5.口腔内のpH変化や唾液の質

酸性に傾いた口腔環境は、補綴物や歯質に悪影響を及ぼします。

●補綴物を長持ちさせるためのポイント

✅ 定期的な歯科検診

補綴物の状態チェックだけでなく、周囲の歯や歯ぐきの健康も確認できます。

✅ ナイトガードの使用(歯ぎしり対策)

補綴物の破損リスクを軽減し、咬合の安定にも効果的です。

✅ 正しいブラッシングとフロス習慣

補綴物の周囲にプラークが溜まると、むし歯や歯周病の再発リスクが高まります。

✅ 硬いものを無理に噛まない

氷や硬いお菓子などは、特にセラミックやジルコニアにとって危険です。

✅ 食生活の見直し

酸性飲料や糖分の多い食品を控えることで、補綴物の周囲の歯質を守れます。

◎再治療のタイミングは?こんな症状に注意!

・補綴物がグラグラする・外れそう

・噛むと違和感や痛みがある

・補綴物の周囲が黒ずんでいる

・冷たいものがしみるなどの知覚過敏症状

・歯ぐきが腫れる・出血する

これらの症状がある場合は、補綴物の劣化や再感染の可能性があります。早めの受診が大切です( •̀∀•́ )b!

●当院での補綴治療のこだわり

当院では、補綴物の素材選びにおいて、見た目・耐久性・体へのやさしさ・ライフスタイルとの相性を総合的に判断しています。

「長持ちするものがいい」「見た目を重視したい」「金属アレルギーが心配」など、どんなご希望も遠慮なくご相談ください。

また、治療後のメンテナンスこそが補綴物の寿命を左右する最大のポイントです。

定期的なチェックと予防ケアを通じて、長く快適に使っていただけるようサポートいたします(*´▽`*)

補綴物は“治療の終わり”ではなく“ケアの始まり”ともいえます。

詰め物や被せ物は、歯を守るための大切なパートナー。

しかし、それを長持ちさせるには、素材選びだけでなく、日々のケアと定期的なチェックが不可欠です。

詰めたから終わり、ではなくしっかりとしたセルフケアーをするように心がけましょう。

「今の補綴物、そろそろ交換したほうがいいのかな?」

そんな疑問がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

あなたの歯と補綴物が、これからも健康に機能し続けるよう、私たちがしっかりサポートします( ◜ω◝ )

2025.08.06

こんにちは。

本日は、

歯科恐怖症のお話をしてみたいと思いますʕ•̫͡•ʔ

歯科恐怖症は、単なる「怖がり」ではありません。

過去の痛みの記憶、予期不安(まだ起きていないことへの不安)、他者から聞いた体験談、

さらには歯科医院の独特な音や匂いなど…

複数の要因が積み重なることで“治療への強い抵抗感”が生まれる心の状態です( ˘˘̥ )

ある調査によれば、約6〜10人に1人が歯科治療に対して強い不安を抱えていると言われています。

中には何年も歯科受診を避け、日常生活に影響を及ぼしているケースもあります。

しかし避けた結果、状態が悪化してからの来院で虫歯や歯周病重症になっているケースは多いです。

実際に当院に来られる方でも、来た時には重症な方もいらっしゃいます(゚Д゚;)

歯科でも他の科でもそうですが、やはり早期発見早期治療が重要なので、

重症になる前に歯科へ行って治療することが大切です。

よくある歯科恐怖の原因とは?

●診療時の音や匂い

歯を削る音や独特な薬品の匂いは、記憶と結びつき恐怖を呼び起こすきっかけに。

●子どもの頃のトラウマ

抵抗できない年齢での痛い経験は、大人になっても残りやすい傾向があります。

●コントロール不能な感覚

「口を開けて動けない」「見えない治療」が、無力感や不安を強めます。

●周囲からの情報

ネガティブな体験談やネットの書き込みが先入観となることも。

◎恐怖心とうまく付き合うための5つの対策

1. “何をされるか分かる”ことが安心につながる

治療の手順・使う道具・予想される感覚など、見える化・言語化による安心感が非常に効果的です。

動画や模型なども活用しながら丁寧に説明します。

2. 最新の無痛治療を積極的に活用

表面麻酔、電動注射器、レーザー治療など、できる限り痛みを軽減する技術と工夫を採用。

技術だけでなく「気持ちに寄り添う治療」も私たちのこだわりです。

3. 患者さんが主体となる関係性を築く

治療中はいつでも声をかけていただけますし、「痛かったら手を挙げてください」など、

患者さんが“コントロールできる”安心感を大切にしています(﹡ˆᴗˆ﹡)

4. 少しずつ慣れていく“ステップ診療”

初回はカウンセリングやレントゲン撮影だけでOK。

まずは治療以外の体験を通して医院の雰囲気に慣れることで、次回への不安がぐっと減ります!

5. 強い不安には“鎮静法”という選択肢も

例えば、抜歯やオペなどどうしても緊張が強い方には、

静脈内鎮静法(セデーション)を提案する場合もあります。

うとうととした状態で処置を終えられるため、「気づいたら終わっていた」と感じる方も多いです(医師による事前診断が必要)。

患者さんとともに歩む、安心の歯科治療へ

歯科恐怖症は恥ずかしいことでも、特別なことでもありません。

当院では、“その気持ちを否定せず、一緒に乗り越えていく”ことを大切にしています。

「少し勇気が必要だけれど、受診してみたい」――

そんなあなたの気持ちに寄り添い、今のペースに合わせた治療の提案を行います。

まずは、カウンセリングだけでもご来院ください。治療はそのあとでも大丈夫です。

あなたの大切な歯を守るお手伝いを、私たちは心から応援しています(ღˇᴗˇ)

2025.07.22

こんにちは。

7月も本当に暑い日々が続いておりますが、どうかお気をつけてお過ごしください(*ᴗˬᴗ)⁾⁾

さて本日は、

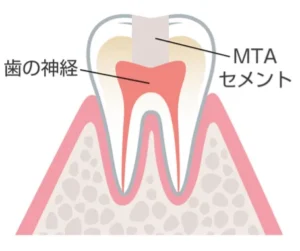

歯の神経を残す治療“MTAセメント”とは? ~歯の神経を取らない選択肢~

というお話をしていきたいと思います(*´∇`*)ノ

「歯の神経=抜くもの」という常識を変える治療

むし歯が進行すると「神経を取るしかない」と言われることも多いですが、

近年では神経を残す“保存療法”が注目されています。

中でも“MTAセメント”という材料は、神経を保護しながら歯の寿命を延ばす画期的な選択肢です!

まず、MTAセメントってどんなもの?

●正式名称は「Mineral Trioxide Aggregate(ミネラルトリオキサイドアグリゲート)」

●歯科用の特殊なセメントで、抗菌性・封鎖性・生体親和性に優れているのが特徴

●根管治療やパーフォレーションリペア、生活歯髄切断など、神経を残す処置でよく使用されます!

MTAセメントのメリットとは?

✅ 神経を残せる可能性が高まる

炎症が初期段階であれば、神経を取らずに済むことも。

✅ 強い抗菌作用がある

むし歯菌を抑制し、再感染のリスクを下げる効果があります。

✅ 組織との親和性が高い

歯の中の組織とよくなじみ、自然な修復を促進します。

✅ 封鎖性が高く、再発リスクが低い

隙間なくピタッと密封できるため、治療の長期安定性が期待できます。

どんなときに使うの?

●むし歯が歯髄(神経)にギリギリ届きそうなとき

●外傷で歯の内部にダメージがあったとき

●根の先に膿があるが、神経を残せる見込みがある場合

●子どもの歯(乳歯や若年永久歯)での保存処置

当院では、一番上の用途で使うことが多いです。

つまり、『抜髄』という処置になる可能性がある歯でも、虫歯の組織を取り除きMTAセメントで蓋をすることにより

歯髄を残し保存することができるという治療です。

注意点とデメリットは?

●コストが高め(保険適用外になります)

●すべての症例に使えるわけではなく、歯髄の状態を慎重に診断する必要がある(※いくらMTAセメントを使いたくても、虫歯が神経に完全に達している場合などは適応できません。)

抜かない・削らない時代へ

「むし歯=削って神経を取る」時代は変わりつつあります。

もちろんむし歯の部分は全て削り取らないといけませんが、できるだけ神経や歯根を残そうという時代です。

MTAセメントは、歯と神経をできるだけ残す、やさしい治療法として今後ますます注目されていくでしょう。

当院は、MTAセメントが発売された当時から導入しています!

気になる方は、ぜひ相談してみてくださいね(o´・ω-)b

2025.07.22

8月の夏期休診のお知らせです!

8月10日(日)~15日(金)まで休診とさせていただきます。

なお、16日(土)は診療いたします!

休診中はご迷惑おかけしますが、よろしくお願いいたします( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )